在人工智能技术加速重塑产业格局的当下,企业数字化转型已从选择题演变为生存题。面对技术迭代带来的颠覆性冲击,众多企业陷入"不进则退、进则难稳"的双重困境。青云科技CEO林源在接受专访时指出,技术跃进的指数级速度与企业组织演进的线性节奏之间,正在形成难以调和的结构性矛盾。

这种矛盾在IT架构层面尤为突出。过去二十年间,企业平均经历3-4次技术架构升级,从虚拟化到云计算再到云原生,每次变革都伴随着大量历史资产沉淀。当AI浪潮来袭时,企业既要应对新架构带来的技术冲击,又要维护既有系统的稳定运行。"某金融企业CIO曾坦言,他们的核心系统同时运行着五代不同技术栈,这种复杂度远超技术团队承受极限。"林源透露。

业务部门与IT部门的矛盾呈现加剧态势。市场端要求产品迭代周期缩短至以周计,而传统IT架构的变更管理流程仍以月为单位。某制造业企业的案例显示,其新建的AI质检系统因与原有MES系统数据格式不兼容,导致项目延期超过六个月。这种"创新速度与系统稳定性的拉锯战",正在消耗企业大量转型资源。

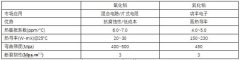

青云科技提出的解决方案聚焦于"渐进式创新"路径。其最新发布的AI Infra 3.0架构创造性地采用四层设计:底层通过信创操作系统实现对国产芯片的深度优化;调度层实现通用计算、超算与智能计算的统一资源池化;能力层整合虚拟化、容器、AI训练等全栈技术;开放层则提供标准化API接口支持生态扩展。这种设计使企业能在不废弃历史投资的前提下,按业务需求逐步引入AI能力。

"某三甲医院的应用案例颇具代表性。"青云科技副总裁沈鸥介绍,该院在保留原有HIS系统基础上,通过AI Infra 3.0架构叠加智能诊断模块,仅用三个月就完成首期部署,且不影响日常诊疗服务。这种"叠加式升级"模式,较传统系统替换方案节省超过60%的成本。

技术架构的演进正在重塑AI的产业定位。当大模型从技术验证走向生产环境,企业关注的焦点已从模型参数规模转向落地效能。某物流企业的实践显示,通过AI Infra 3.0架构优化的路径规划系统,在保持99.9%可用性的前提下,将配送效率提升了23%。这种"稳定与创新的平衡术",正在成为企业AI转型的核心诉求。

在技术供给侧,青云科技强调"底座思维"的重要性。其研发团队透露,AI Infra 3.0架构的每个组件都经过兼容性测试,可支持从边缘计算到超算中心的多元场景。特别是针对国产芯片的优化,使相同算力下的模型训练效率提升近40%,这为关键行业的技术自主可控提供了新选项。

企业数字化转型的复杂性远超技术范畴。某能源集团CIO的反思颇具启示:"我们曾试图用三年时间完成全面云化,结果因组织变革滞后导致系统闲置率超过30%。"这种教训促使青云科技在架构设计中嵌入组织变革咨询模块,帮助企业同步推进技术升级与流程再造。

当行业争论"颠覆式创新还是渐进式改进"时,先行者的实践已给出答案。某汽车集团通过AI Infra 3.0架构实现的"双轨运行"模式,既保障了传统燃油车生产线的稳定,又为新能源车型的智能驾驶系统开发提供了弹性资源池。这种"在飞行中更换引擎"的转型智慧,或许代表着企业应对技术变革的更优解。